Aufgeregt öffnete ich die Tür meines Bungalows und blickte auf den Đồng-Nai-Fluss. Auf

seiner gegenüberliegenden Seite vernahm ich Affen, die mit ihrem lauten Konzert längst

zugange waren und mich wie auf magische Art riefen.

Mit gepacktem Tagesrucksack begab ich mich zum Frühstücksbereich der Lodge, um mich

für die geplante Wanderung zu stärken. Dabei bemerkte ich, wie die Mitarbeiter und zwei

Gäste im Halbkreis zusammenstanden und auf den Boden schauten. Verwundert, was es da so

Interessantes zu sehen gab, ging ich zu ihnen und blickte über ihre Schultern. Dabei entdeckte

ich eine kleine Eule, die mich mit ihren großen Augen ins Visier nahm.

Während die Gäste von diesem niedlichen Geschöpf schwärmten, legte ich dar, dass es nicht

normal sei, eine nachtaktive Vogelart bei Helligkeit in der Umgebung von Menschen zu

sehen, noch dazu auf dem Boden sitzend. Kaum hatte ich diesen Satz ausgesprochen,

versuchte sich das kleine Tier hüpfend von uns wegzubewegen, und allen wurde bewusst,

dass es nicht mehr fliegen konnte.

Auf diese traurige Erkenntnis hin gab jeder einen Seufzer von sich und bewegte sich von der

Eule weg. Da rief ich ihnen fragend hinterher – fassungslos über diese Untätigkeit –, was wir

denn nun tun könnten? Offenbar tat die verletzte Eule allen leid, aber keiner wollte etwas

unternehmen. Die Last blieb an mir hängen. Gerade an mir, wo ich bei Tieren doch sowieso

so zerbrechlich bin.

Irgendjemand musste aber etwas tun! Man konnte die Eule doch nicht einfach ihrem

Schicksal überlassen. So änderte ich – ohne auch nur einen Moment zu zögern – meinen

Tagesplan und bat den Vietnamesen Chanh, mir mitzuteilen, wo die nächste

Tierrettungsstation sei. Dazu müsse ich den Fluss überqueren, erklärte er mir. Er würde mich

auf seinem Roller zu der Stelle bringen, wo das Boot abfahre.

Ich wusste nicht, wie wir ein verletztes Tier auf einem Roller transportieren sollten, ohne dass

es dabei hin- und hergeschleudert wurde, aber was blieb mir übrig? Zum Glück waren Chanh

und seine Kollegin keine so zaghaften Gemüter wie ich. Sie schnappten die Eule mit den

Händen – Hochachtung an dieser Stelle – und versuchten, sie in einen Pappkarton zu setzen.

Dabei wehrte sich das Tier so sehr, dass es sich in die Finger von Chanhs Kollegin krallte, die

daraufhin laut aufschrie. Die Krallen der Eule waren so scharf, dass die blutende Hand

verbunden werden musste.

Trotz dieses Vorfalls beschwerte sich die Kollegin nicht über die Reaktion der Eule. Sie

wollte wohl auch nur, dass es ihr bald wieder besser ging.

Auf Chanhs Roller platzierten wir den Pappkarton im Fußraum. Ich war voll Sorge um das

arme Tier, musste mich auf dem Rücksitz hinter Chanh aber gedulden, bis wir die

Bootsanlegestelle erreichten. Die Straße dorthin war ruckelig und die Eule wusste nicht, was

um sie herum geschah.

Am Fluss angelangt, musste ich mich erneut gedulden, denn das Boot war noch nicht da.

Chanh kehrte derweil wieder um, und ich öffnete in der Zwischenzeit den Deckel des

Pappkartons, damit die Eule hinausschauen konnte. Das Rascheln erregte bei einer

vietnamesischen Familie, die ebenfalls auf die andere Seite des Flusses wollte, große

Aufmerksamkeit.

Als sich die Kinder zusammen mit Mutter und Vater näherten, um zu schauen, was sich in der

geheimnisvollen Schachtel befand, schloss ich den Deckel ein kleines bisschen. Ich wollte die

Eule auf keinen Fall noch mehr Stress aussetzen, als sie ohnehin schon hatte. Erst, als ich mir

sicher sein konnte, dass die Kinder nicht hektisch reagierten, zeigte ich ihnen das süße Wesen.

Alle vier waren gerührt und wünschten sich, dass es der Eule bald besser ginge.

Nachdem das Boot angelegt hatte, ging der Mann der Familie voraus und streckte mir von

dem Boot aus seine Hand zu. Er wollte nicht, dass dem kleinen Patienten bei der wackeligen

Angelegenheit etwas passierte.

Die Überfahrt dauerte nur fünf Minuten. Gott sei Dank war es bis zum nächsten Gebäude

nicht weit, eine Tierrettungsstation konnte ich allerdings nicht sehen. In dem Gebäude saß

aber ein Vietnamese, der von dieser wusste. Sofort nahm er den Hörer seines Telefons in die

Hand und versuchte, jemanden zu erreichen. Während des Wählvorgangs teilte er mir mit

gebrochenem Englisch mit, dass ich den Karton abstellen könne. Jemand würde kommen und

ihn abholen.

Auf mein Zögern hin wiederholte er, dass ich wirklich gehen könne, man würde sich um die

Eule kümmern. Ich aber schüttelte den Kopf und sagte, dass ich so lang bleiben würde, bis

jemand von der Rettungsstation käme!

Eine halbe Stunde wartete ich, während die Eule in dem Karton hin und her hüpfte und sich

vor Angst schon den Darm entleert hatte. Immer wieder redete ich ihr zu, dass ich auf sie

aufpassen würde und es ihr bald besser ginge. Ich bin keine Tierärztin und wusste nicht, was

ich für das kleine Tier noch mehr hätte tun können, doch das Letzte, was ich getan hätte, wäre

aufzugeben.

Als endlich jemand von der Tierrettungsstation kam, war ich zutiefst erleichtert. Nun würde

man der Eule helfen! Dass der Mann sogar ein klein wenig Englisch sprach, besänftigte mich

noch mehr. Diesem Fremden jedoch mir nichts dir nichts meinen Schützling zu übergeben,

kam nicht infrage. Er hatte gewiss mehr Ahnung von verletzten Tieren als ich, doch ich fühlte

mich verantwortlich. Weil ich die Eule beschützen wollte, gab ich ihm die Anweisung, den

Karton auf keinen Fall ruckartig hochzuheben.

Das hätte ich mir wahrlich sparen können, der Mann wusste genau, was er tat. Ganz behutsam

nahm er den Karton an sich und lief damit in sanften Schritten los, während ich ihm wie eine

Ente hinterherwatschelte. Ich wollte die Eule unter keinen Umständen aus den Augen lassen

und begleitete ihn.

Bei der Tierrettungsstation angelangt, konnte ich meine Freude kaum fassen! Ich las das

Schild am Eingang und war in jenem Moment den Tränen nahe. Schon seit vielen Jahren

spendete ich Monat für Monat zehn Prozent meines Gehalts an gemeinnützige

Organisationen. Eine davon nennt sich »Free the Bears«¹, und genau bei der war ich gelandet

– völlig unerwartet, irgendwo mitten in Vietnam.

Dass man sich bei »Free the Bears« auch um andere Tierarten kümmert, war mir nicht

bewusst. Offensichtlich nahm man sich vor Ort vielen Notfällen an – die Eule war nicht das

einzige Tier, das Schmerzen erlitten hatte.

Zusammen mit dem Mann ging ich in einen Raum, wo er den Karton vorsichtig auf dem

Boden platzierte. Anschließend verschwand er, um Handschuhe und Spritzen zu besorgen.

Während ich wartete, blickte ich mich um. Ich war umgeben von lauter Geschöpfen, die mich

neugierig beäugten. Unter ihnen war ein Otter, der von seinem Außengehege

hereingekommen war und sich an den Stäben seines Käfigs hochgezogen hatte, um zu

schauen, was sich in dem mysteriösen Karton befand.

Als er die kranke Eule sah, fragte ich ihn ablenkend: »Na, wer bist du denn?« Da fing der

Otter wie aus heiterem Himmel an, laute Geräusche von sich zu geben, so als wolle er mir

erzählen, was ihm zugestoßen sei. Während seiner Erläuterung steckte er mehrmals seine

linke Pfote in sein Maul und quiekte.

Als der Mann zurückkam, erklärte er mir, dass der Otter an seiner linken Pfote verletzt sei und

so lang vor Ort bleiben müsse, bis er wieder richtig laufen könne.

Unterdessen nahm dieser herzensgute Mensch die Eule zusammen mit einem anderen Pfleger

aus dem Karton und holte eine Spritze aus seinem Kasten. In diesem Augenblick schaute ich

weg. Ich hatte der Eule versichert, sie zu beschützen, und nun würde man ihr wehtun.

Leider endete ihre Geschichte ohne Happy End. Sie hat es nicht geschafft ...

Unter normalen Umständen wäre ich in Tränen ausgebrochen. Mein Herz hätte bluten

müssen, doch ich vergoss keine Träne. Dieser Ort strahlte so viel Frieden aus, dass ich die

tiefe Gewissheit hatte, die Eule an keinem besseren hätte gehen lassen können: in den Händen

von guten Menschen, die sich tagtäglich für Tiere aufopferten.

Die Eule wäre ohne menschliche Hilfe langsam und qualvoll verendet, doch so starb sie einen

schnellen Tod, der sie von ihren Schmerzen erlöste. Ihre Lunge war schon in dem Moment

voller Blut gewesen, als ich sie in die Hände des Mannes übergeben hatte. Sie hatte einfach keine

Chance.

Obgleich ich trotz dieses traurigen Ausgangs einen inneren Frieden verspürte, benötigte ich Zeit, um alles zu verarbeiten.

Ich hatte viele Stunden mit der Eule verbracht, war unter großer Anspannung gewesen, wollte mich um

sie kümmern – und jetzt war sie tot. Der Vietnamese sah mir an, dass mich das beschäftigte,

und bot mir rücksichtsvoll an, die geretteten Bären zu beobachten. Das würde mich sicher auf

andere Gedanken bringen.

Ich nahm sein Angebot an, begab mich zu einem großen Außenbereich und sah auf einmal

direkt vor meinen Augen, in welches Projekt ich lange Zeit mein Geld investiert hatte.

Wie der Name schon sagt, setzt sich die Organisation »Free the Bears« primär für Bären ein.

Immer, wenn es die Spenden zulassen, werden Bären aus grausamen Verhältnissen gerettet.

Man konnte und wollte sich gar nicht ausmalen, zu welchen Gräueltaten Menschen imstande

waren. Fast ihr gesamtes Dasein waren viele dieser kuscheligen Riesen in Käfigen

eingesperrt, hauptsächlich aufgrund ihres »wertvollen« Gallensafts, den man ihnen zur

Herstellung traditioneller Medizin abzapfte.

Wenn die Helfer bei einem eingesperrten Bären ankamen, versuchten sie diesen zunächst mit

Futter aus seinem Gefängnis zu locken. Anschließend wurde das Tier in einer Transportbox mit

gemeinsamen Kräften auf einen Pick-up geladen und zu seinem neuen Zuhause gebracht – an

den Ort, an dem ich mich befand.

Dort brauchten die meisten Neuankömmlinge erst einmal eine Weile, um ihre neue

Umgebung kennenzulernen. Viele von ihnen kamen zum ersten Mal in ihrem Leben mit Gras

in Berührung.

Wenn es genug Spenden gab, bauten ihnen die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer

Klettergerüste, Hängematten oder Wasserbecken. Viele der Bären hatten nie zuvor Kontakt zu

Artgenossen gehabt. Nach einer Eingewöhnungsphase durften sie sich an diese herantasten, mit ihnen

spielen und kuscheln, und lernen, was es bedeutete, ein Bär zu sein.

Da ich mich über die geretteten Bären und ihren Zustand schon lange vor diesem Tag

schlaugemacht hatte, wusste ich, was sie durchgemacht hatten. Dass ihre Außengehege in der

Rettungsstation des Cát-Tiên-Nationalparks nicht sehr viel größer waren als in manchen Zoos

in Deutschland, schreckte mich nicht ab. Ich wusste, welch große Freiheit sie dort verspürten.

Einige Kilometer weiter wurde außerdem an einem noch sehr viel weitläufigeren Gehege

gebaut, und das gab Hoffnung.

Die Menschen von »Free the Bears« stecken all ihr Herzblut in das Wohl der Tiere und

können ihnen eben nicht mehr bieten als das, was finanziell zu stemmen ist. Die Organisation

kann nicht gleichzeitig Bären retten und größere Areale schaffen. Dazu fehlen schlichtweg die

Mittel, was mich an dieser Stelle dazu animiert, alle Leser da draußen um Hilfe zu bitten.

Wenn nicht wir einen Teil dazu beitragen, dass diese Bären gerettet werden, wer

dann?

Sie brauchen spezielle Betreuung. Nicht alle Bären können am Ende wieder ausgewildert

werden. Dafür sind sie meist zu traumatisiert. Doch sie haben bei dieser Organisation einen

sicheren Platz für den Rest ihres Lebens, an dem sie von ihren Pflegern geliebt werden.

Diese dankbaren Lebewesen erfreuen sich an den kleinsten Dingen. Etwas Leckeres zu

fressen, ein erfrischendes Bad in der Mittagshitze oder einfach nur die Anwesenheit anderer

Mondbären. Ihren Namen tragen sie aufgrund der hellen Sichelform auf ihrer Brust².

Sie sind wahre Schönheiten! Wie nur können Menschen sie so quälen?

Als ich zu dem ersten Freigehege kam, in dem ein Mondbär gerade auf dem Gras liegend all

seine Tatzen von sich streckte, ging mir das Herz auf. Zugleich konnte ich ihm ansehen, dass

er noch nicht lang in dieser Rettungsstation war. Allein, sich aufzurichten, kostete ihn sehr

viel Kraft.

›Liebes Bärchen, du wirst es mit der Zeit schon schaffen, deine Muskeln aufzubauen! Hab nur

Geduld!‹, hätte ich ihn am liebsten auf Bärisch ermutigt.

Sein Kraftakt, sich zu erheben, war überaus lohnend. Er hatte ein tolles Ziel vor Augen: ein

erfrischendes, von Helfern gebautes Wasserbecken in etwa fünfzig Metern Entfernung. Mit

langsamen Schritten folgte ich ihm entlang des Zauns. Dabei schnaufte er kräftig, hatte

offensichtlich zu kämpfen – bis er schließlich an dem Becken ankam und sich fröhlich

hineingleiten ließ, mit der Schnauze voran: »Ahoi, ich komme!«

Den nassen Kopf aus dem Wasser streckend, gab er ein letztes erleichtertes Schnaufen von

sich, und plötzlich wurde er still. Das Wasserbad tat ihm gut.

Ich blieb noch einige Minuten, nur um ihm dabei zuzuschauen, wie er sich entspannt treiben

ließ. Meine innere Glückseligkeit darüber, dass dieses Tier nie mehr durch Menschenhand

leiden würde, konnte ich nicht annähernd in Worte fassen.

Später ging ich noch ein Stück weiter. Völlig unerwartet sichtete ich dabei ein paar äußerst

aktive Gibbons – eine in Vietnam heimische Affenart –, die der Cát-Tiên-Nationalpark in

seiner Obhut hatte. Nach ihrer Genesung wurden die Gibbons wieder ausgewildert, denn es

handelte sich bei ihnen um keine traumatisierten Tiere. Sie hatten sich lediglich verletzt und

lebten zuvor nicht – wie die Bären – in Gefangenschaft. Sie blieben nur vorübergehend in den

Gehegen, wo man ihnen extra Klettergerüste angebracht hatte, die sie zu gerne nutzten, um

wieder fit zu werden.

Etwas verwirrt war ich, als es oben in den Baumkronen plötzlich raschelte. Zwei frei lebende

Gibbons schwangen sich von Ast zu Ast und ließen sich auf einem der Gehege nieder. Es

hatte den Anschein, als wollten sie ihre verletzten Freunde besuchen, denn diese kamen

daraufhin direkt die Gitterstäbe hinauf und begrüßten sie.

Dieses Bild von geretteten Affen, die sich erholen mussten, und jenen, die frei waren und nur

darauf warteten, ihre Freunde bald wieder außerhalb der Käfige bei sich zu haben, berührte

mich unfassbar.

Obwohl ich erschöpft war, wanderte ich nach diesem Erlebnis noch vier Stunden durch den

Regenwald. Darin sah ich bunt strahlende Vögel, jede Menge Eidechsen, Spinnen in

kompliziert gebauten Netzen und sogar eine Schlange.

Währenddessen hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Mein positives Gefühl, dass ich der Eule

etwas Gutes getan hatte, verwandelte sich allmählich in ein schlechtes. Ein Gedanke ließ mich

einfach nicht los: Hatte ich sie in den Tod geführt? Ich hatte ihr doch versprochen, dass es ihr

bald wieder besser ginge!

Schweißgebadet und verdreckt lief ich zurück zu meiner Lodge. Dort nahm ich eine Dusche,

um alles von mir abzuwaschen. Anschließend fragte ich Gott, ob ich einen Fehler begangen

hatte. Ich war auf einmal so voll Zweifel.

Im selben Augenblick hatte ich den Eindruck, ich solle mir einen Bibelvers ziehen. Im

Internet gibt es eine Website³, die durch das Drücken eines Buttons per »Zufall« einen

Bibelvers auswählt. Nachdem ich das getan hatte, erschien von 31.171 Bibelversen der

folgende: Versag keine Wohltat dem, der sie braucht, wenn es in deiner Hand liegt, Gutes zu

tun.

Fußnoten:

¹ Befreit die Bären, www.freethebears.org

² Auch Kragenbär, Asiatischer Schwarzbär oder Tibetbär, Ursus thibetanus. Siehe auch

de.wikipedia.org/wiki/Kragenb%C3%A4r.

³ www.k-l-j.de/bibelstelle.htm

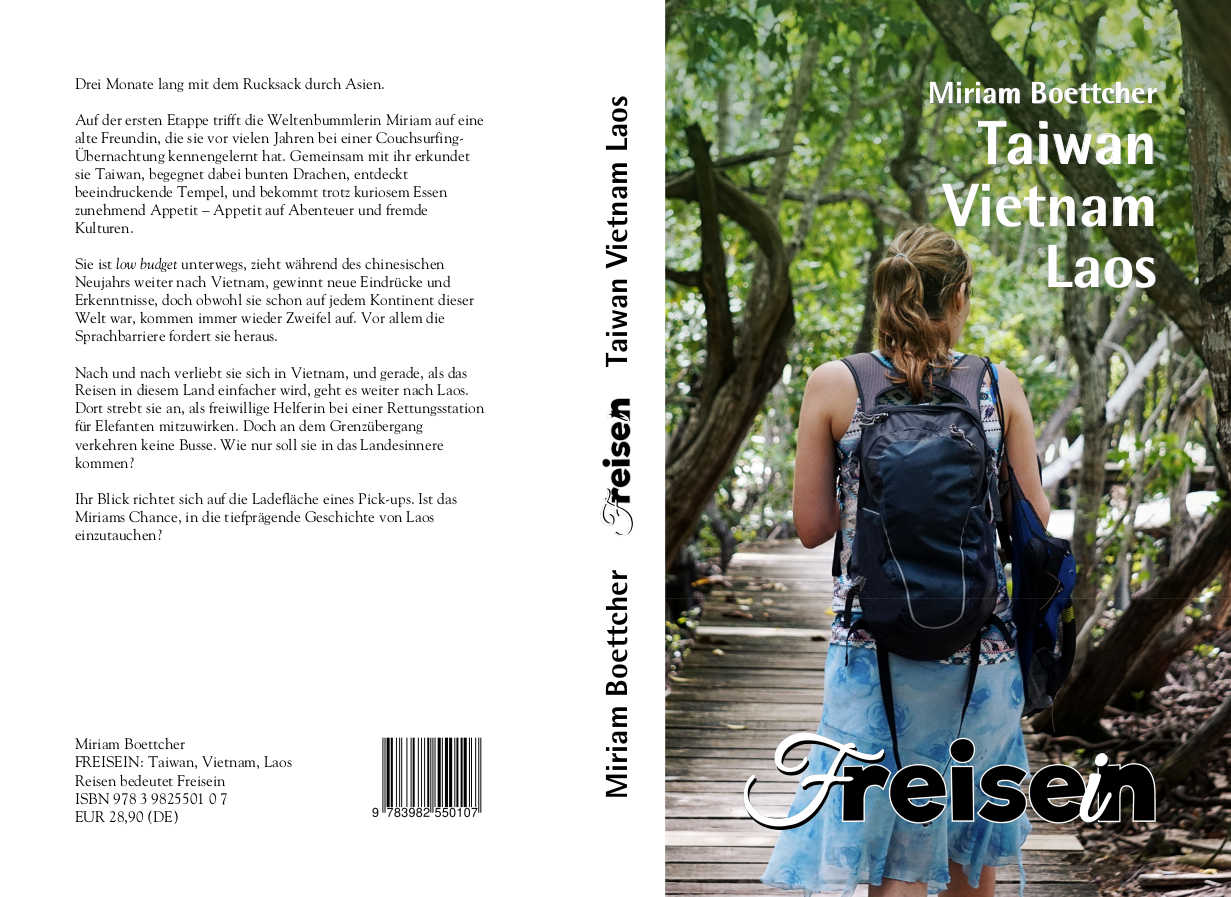

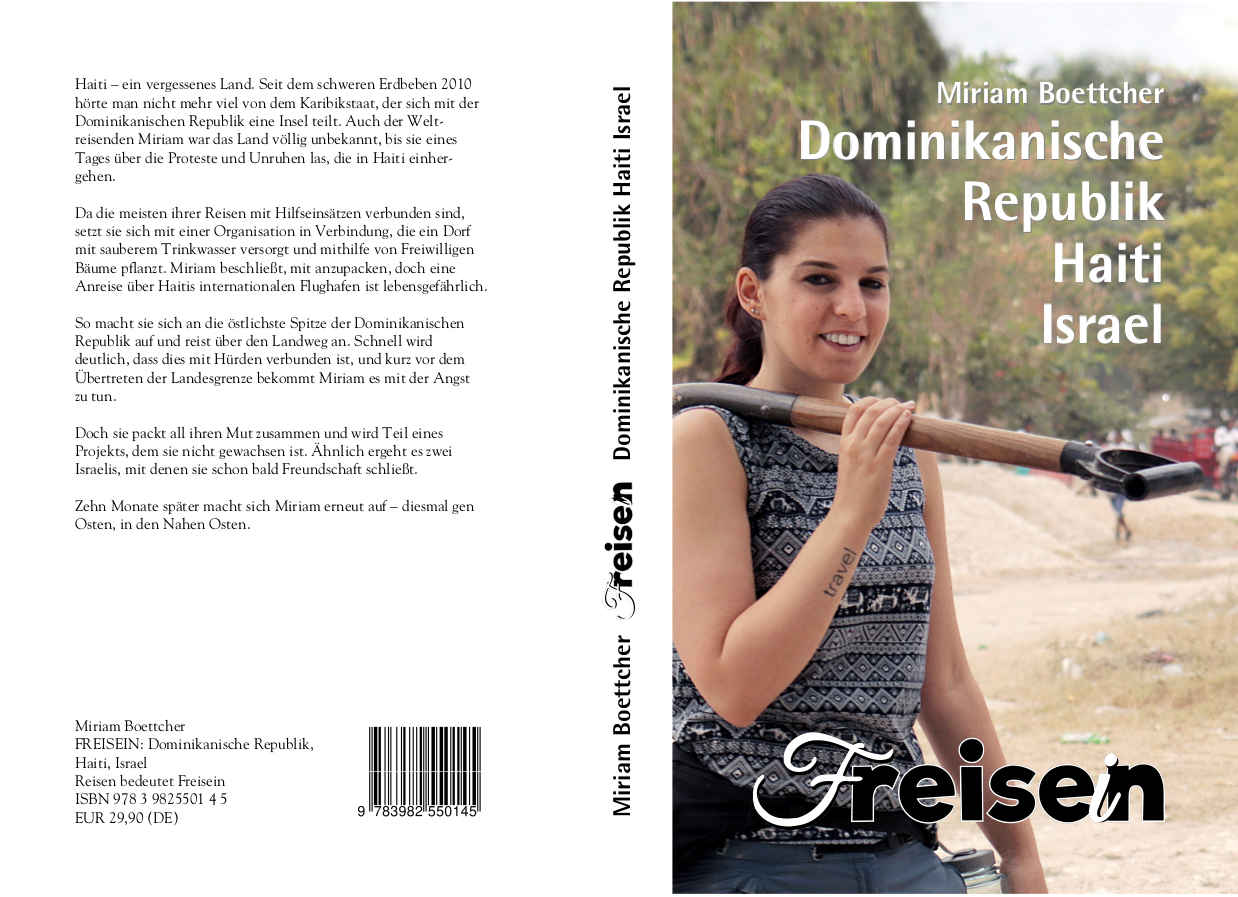

Ich heiße Miriam und bin passionierte Weltenbummlerin. Wenn ich nicht gerade auf Reisen bin, findet man mich in Deutschland. Mein Heimatland ist meine Base, aber mein Zuhause ist die Welt. Von dieser versuche ich so viel wie möglich kennenzulernen. Sie ist so voller Geschichten und Abenteuer, dass ich gar nicht genug bekommen kann!